ABSTRAK

Perubahan iklim dan variabilitas—ditandai dengan meningkatnya suhu, perubahan curah hujan, dan meningkatnya cuaca ekstrem—berdampak signifikan pada pertanian, terutama di Ethiopia, tempat pertanian merupakan sumber mata pencaharian utama. Di Afrika Sub-Sahara, hasil panen tanaman pokok diproyeksikan menurun sebesar 10%–20% pada tahun 2050 berdasarkan tren iklim saat ini, yang mengancam ketahanan pangan dan ekonomi pedesaan. Di Ethiopia, hasil panen jagung dapat menurun sekitar 15% pada tahun 2050 karena peningkatan suhu dan curah hujan yang tidak menentu. Tantangan-tantangan ini tidak hanya terjadi di Ethiopia; wilayah sensitif iklim lainnya seperti Asia Selatan dan Amerika Latin menghadapi risiko serupa. Misalnya, produksi beras dan gandum di Asia Selatan dapat menurun sebesar 10%–15% pada pertengahan abad ini karena tekanan panas dan perubahan pola musim hujan, yang memengaruhi jutaan petani kecil. Tinjauan ini secara sistematis meneliti literatur dari tahun 2000 hingga 2024, dengan fokus pada dampak perubahan iklim dan strategi adaptasi di Ethiopia dan wilayah yang sebanding. Meningkatnya frekuensi kekeringan dan gelombang panas di Afrika Timur telah memperburuk gagal panen, dengan hasil panen gandum menurun hingga 25% di beberapa wilayah selama beberapa dekade terakhir. Variabilitas iklim—yang ditandai dengan meningkatnya suhu dan curah hujan yang tidak dapat diprediksi—mengganggu musim tanam dan mengurangi hasil panen, sehingga memperburuk kerawanan pangan. Di Ethiopia, penurunan hasil panen akibat iklim telah menyebabkan penurunan PDB pertanian tahunan sebesar 5%–10%. Ketergantungan yang besar pada pertanian tadah hujan, dikombinasikan dengan kapasitas adaptasi yang terbatas dan kerentanan sosial-ekonomi, memperparah dampak ini, yang mengakibatkan kekurangan pangan dan tekanan ekonomi. Di luar Afrika, wilayah yang bergantung pada sistem monsun, khususnya di Asia Selatan, juga mengalami penurunan produktivitas tanaman. Skenario iklim yang diproyeksikan menunjukkan bahwa pada tahun 2080, produksi tanaman di wilayah rawan kekeringan di seluruh Afrika dan Asia Selatan dapat menurun hingga 25% karena meningkatnya suhu dan perubahan curah hujan. Proyeksi ini menyoroti kebutuhan mendesak akan praktik pertanian yang tangguh terhadap iklim dan strategi adaptasi yang efektif.

1 Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Perubahan iklim adalah perubahan pola cuaca yang menggeser distribusi variabel iklim utama, termasuk suhu, presipitasi, kelembaban, kecepatan angin, durasi sinar matahari, dan penguapan (Peng et al. 2017 ). Perubahan ini diamati tidak hanya di Ethiopia tetapi juga secara global, dengan wilayah pertanian yang sensitif terhadap iklim di Amerika Selatan, Asia Selatan, dan Mediterania mengalami dampak paralel (Rosenzweig et al. 2014 ). Perubahan iklim memengaruhi pertanian, yang merupakan sumber pendapatan utama bagi masyarakat di negara-negara berkembang, terutama melalui peningkatan suhu dan peningkatan fluktuasi presipitasi (Xie et al. 2019 ). Ekonomi keseluruhan suatu negara juga terkena dampak negatif oleh perubahan iklim dan variabilitas iklim, karena keduanya memengaruhi rumah tangga individu melalui berbagai saluran (Sudarshan dan Atula 2016 ). Kerugian ekonomi global karena dampak pertanian terkait iklim diperkirakan mencapai $23 miliar per tahun pada tahun 2050, terutama memengaruhi negara-negara berpenghasilan rendah yang bergantung pada pertanian subsisten (FAO 2022a ).

Risiko dan ketidakpastian perubahan iklim tinggi, terutama di negara-negara berkembang, karena tingkat pembangunan dan kapasitas adaptif yang rendah, yang mengakibatkan efek negatif pada pendapatan pedesaan dan ketahanan pangan (Kauê et al. 2018 ). Peningkatan suhu, pengurangan curah hujan, dan pola curah hujan yang tidak teratur mengurangi hasil panen dan produksi ternak, yang menyoroti dampak perubahan iklim pada ketahanan pangan di negara-negara berkembang. Studi empiris melaporkan bahwa produksi jagung di Afrika Timur dapat menurun hingga 40% pada akhir abad ini karena variabilitas iklim (Thornton et al. 2018 ). Negara-negara Afrika tropis sangat rentan terhadap dampak buruk perubahan iklim karena sumber mata pencaharian utama mereka adalah pertanian (Siddig et al. 2019 ).

Produktivitas pertanian yang rendah di negara-negara berkembang disebabkan oleh praktik pertanian yang tidak ditingkatkan, degradasi lahan karena eksploitasi berlebihan, peningkatan layanan yang buruk seperti penyuluhan pertanian, akses pasar yang tidak memadai, dan faktor iklim seperti kekeringan dan banjir (Belay et al. 2017 ). Faktor-faktor ini mengurangi kapasitas adaptif dan menghambat kinerja sistem pertanian yang rentan. Studi menunjukkan bahwa hampir 60% petani kecil di Afrika tidak memiliki akses ke teknologi adaptasi iklim, memperburuk pengurangan hasil panen yang disebabkan oleh iklim (Gebrechorkos et al. 2019 ). Afrika adalah salah satu benua yang paling rentan terhadap perubahan iklim, karena penduduknya sebagian besar bergantung pada sumber daya alam untuk mata pencaharian mereka, termasuk pertanian, peternakan, dan perikanan (Gebrehiwot dan van der Veen 2013b ; Akinnagbe dan Irohibe 2014 ; Kihupi et al. 2015 ; Helen et al. 2021 ). Wilayah seperti Sahel dan Tanduk Afrika telah mengalami kekeringan berkepanjangan, dengan kerugian yang signifikan pada produksi ternak dan makanan pokok (Funk et al. 2015 ).

Sebagian besar negara berkembang seperti Ethiopia bergantung pada pertanian tadah hujan; dengan demikian, dampak pemanasan global pada lahan pertanian produktif kemungkinan akan mengancam kesejahteraan penduduk dan pembangunan ekonomi (Abid et al. 2014 ; Solomon et al. 2016 ; Amogne et al. 2017 ; Zegeye 2018 ). Variabilitas iklim, khususnya dalam curah hujan dan suhu, berdampak signifikan pada produksi pertanian dengan memengaruhi kelembapan tanah, kesuburan, musim tanam, dan kemungkinan terjadinya peristiwa cuaca ekstrem, dengan dampak yang bervariasi di seluruh zona agroekologi (McGuigan et al. 2002 ; Leta 2011 ). Tanaman bergantung pada cahaya, suhu, kelembapan, dan konsentrasi CO 2 untuk pertumbuhan dan hasil, yang semuanya dipengaruhi oleh perubahan iklim. Hal ini menimbulkan risiko pada sistem produksi tanaman, stabilitas hasil, dan hasil keuangan, karena suhu memainkan peran penting dalam fotosintesis, respirasi, dan pertumbuhan tanaman (White dan Howden 2018 ; Samuel et al. 2019 ). Misalnya, hasil gandum di India telah menurun sebesar 5,2% per dekade karena meningkatnya suhu malam hari (Asseng et al. 2015).

Variabilitas dan perubahan iklim Ethiopia terutama terlihat dalam pola penurunan curah hujan dan peningkatan suhu (Melese 2019 ). Selain itu, terdapat variasi regional yang signifikan baik dalam curah hujan maupun suhu, dengan fluktuasi dekade yang nyata (Bewket dan Conway 2007 ). Variabilitas ini disebabkan oleh geografi Ethiopia yang beragam, yang sebagian besar dicirikan oleh daerah pegunungan. Iklimnya berkisar dari panas dan gersang di daerah dataran rendah hingga lebih dingin dan lebih sedang di dataran tinggi. Suhu tahunan rata-rata bervariasi dari 17°C hingga 29°C di dataran rendah dan 11°C hingga 20°C di dataran tinggi. Proyeksi iklim menunjukkan bahwa suhu tahunan rata-rata Ethiopia dapat naik sebesar 2,2°C–3,7°C pada tahun 2080-an, yang secara signifikan memengaruhi kelangsungan hidup tanaman pangan (IPCC 2023 ).

Strategi adaptasi adalah tindakan yang dilakukan petani secara individu atau kolektif untuk mengatasi bahaya iklim, seperti penanaman pohon, konservasi tanah, dan migrasi (Sudarshan dan Atula 2016 ). Strategi ini mencerminkan penggunaan aset mereka oleh petani untuk beradaptasi, berdasarkan persepsi mereka tentang perubahan iklim dan dampaknya terhadap mata pencaharian mereka (Adger 2006 ; Smit dan Wandel 2006 ). Karena perubahan iklim terus berlanjut, memahami persepsi petani dan respons adaptif menjadi sangat penting. Penelitian menunjukkan bahwa petani mengenali perubahan iklim dan mengadopsi strategi untuk mengurangi dampak negatifnya, yang dipengaruhi oleh berbagai faktor sosial ekonomi dan lingkungan (Kauê 2018). Adaptasi umumnya melibatkan dua langkah: memahami perubahan iklim dan menerapkan tindakan adaptif. Tinjauan ini mengeksplorasi faktor-faktor yang memengaruhi strategi adaptasi petani, dengan menekankan pentingnya adaptasi dalam mengurangi dampak jangka panjang perubahan iklim terhadap pertanian sekaligus melengkapi upaya mitigasi.

2 Metodologi

2.1 Tinjauan Desain

Studi ini menggunakan pendekatan tinjauan naratif komprehensif untuk mensintesis dan mengevaluasi dampak multidimensi perubahan iklim dan variabilitas pada produktivitas tanaman pertanian. Metode ini memberikan fleksibilitas yang diperlukan untuk menggabungkan berbagai jenis bukti, termasuk meta-analisis kuantitatif, observasi kualitatif, dan studi kasus (Baumeister dan Leary 1997 ). Karena sifat perubahan iklim yang kompleks dan pengaruhnya yang luas pada banyak sektor, tinjauan naratif sangat cocok untuk menangkap hubungan rumit ini di berbagai wilayah geografis dan zona sensitif iklim. Tidak seperti tinjauan sistematis, yang mengikuti protokol khusus untuk menjawab pertanyaan penelitian tertentu, tinjauan naratif mendukung eksplorasi yang lebih luas dari topik yang lebih luas, termasuk kerentanan pertanian regional dan global terhadap perubahan iklim.

Pentingnya tinjauan naratif diperkuat oleh kemampuan adaptasinya dalam memeriksa sifat interdisipliner penelitian perubahan iklim, yang mencakup ilmu lingkungan, ekonomi, kesehatan masyarakat, dan studi sosial-politik. Siddaway et al. ( 2019a , 2019b , 2019c ) berpendapat bahwa tinjauan naratif efektif untuk mensintesis berbagai sumber informasi, menjadikannya sangat berharga dalam bidang yang berkembang pesat seperti perubahan iklim dan ketahanan pertanian. Selain itu, studi ini mengintegrasikan temuan dari berbagai wilayah di luar Ethiopia untuk meningkatkan generalisasi wawasan dan menilai kerentanan pertanian terkait iklim yang lebih luas (Collins dan Fauser 2005 ).

2.2 Strategi Pencarian dan Basis Data

Untuk memastikan tinjauan pustaka yang komprehensif dan terkini, studi ini meneliti publikasi dari tahun 2000 hingga 2024, yang mencakup tren historis dan kemajuan terkini. Strategi pencarian yang ketat diterapkan di berbagai basis data akademis, termasuk Google Scholar, PubMed, Science Direct, Springer, Web of Science, Scopus, dan JSTOR, selain repositori institusional dari organisasi seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa, Bank Dunia, Organisasi Pangan dan Pertanian (FAO), Panel Antarpemerintah tentang Perubahan Iklim (IPCC), dan badan-badan pemerintah Ethiopia.

Pencarian tersebut menggunakan kombinasi kata kunci yang ditargetkan dan operator Boolean, seperti AND, OR, dan NOT, untuk meningkatkan spesifisitas dan relevansi. Istilah pencarian utama meliputi “dampak perubahan iklim,” “ketahanan pertanian,” “variasi hasil panen,” “strategi adaptasi iklim,” “ketahanan pangan,” dan “kerentanan pertanian global”. Untuk mengatasi kekhawatiran pengulas mengenai cakupan geografis yang terbatas, literatur tambahan dari wilayah yang sensitif terhadap iklim seperti Afrika Sub-Sahara, Asia Selatan, dan Amerika Latin telah disertakan. Hal ini memberikan perspektif komparatif tentang bagaimana perubahan iklim memengaruhi produktivitas pertanian di berbagai konteks lingkungan dan sosial ekonomi.

2.3 Proses Ekstraksi Data

Proses ekstraksi data mengikuti pendekatan terstruktur untuk memastikan transparansi dan replikasi. Data primer yang diekstraksi meliputi tujuan penelitian, metodologi, temuan kuantitatif dan kualitatif utama, dan relevansi dengan dampak perubahan iklim pada pertanian. Setiap studi yang dipilih diperiksa secara kritis untuk memastikan keselarasan dengan area fokus tematik, khususnya dampak perubahan iklim pada produksi pertanian, strategi adaptasi, dan konsekuensi sosial-ekonomi.

Untuk mempertahankan ketelitian metodologis, data kuantitatif dari penelitian yang menggunakan model statistik, seperti analisis regresi dan model proyeksi iklim, ditekankan. Pendekatan ini memastikan dimasukkannya bukti empiris yang kuat di samping studi kasus kualitatif. Data yang diekstraksi kemudian dikategorikan ke dalam subtema, termasuk perubahan suhu dan curah hujan, peristiwa cuaca ekstrem, variabilitas hasil panen, dan mekanisme adaptasi.

2.4 Kriteria Penyaringan, Inklusi, dan Eksklusi Studi

Untuk memastikan basis literatur berkualitas tinggi dan relevan, kriteria inklusi dan eksklusi tertentu diterapkan selama proses pemilihan studi:

Kriteria inklusi:

- Studi yang diterbitkan antara tahun 2000 dan 2024 untuk memastikan cakupan tren jangka panjang dan perkembangan terkini.

- Literatur yang meneliti variabilitas iklim dan peristiwa cuaca ekstrem di luar Ethiopia, termasuk studi global dan regional yang menyoroti kerentanan pertanian yang lebih luas.

- Artikel yang telah ditinjau sejawat dan literatur abu-abu yang membahas setidaknya satu dari tema berikut:

- ○Perubahan iklim berdampak pada produktivitas tanaman dan ketahanan pertanian.

- ○Strategi adaptasi regional untuk mengurangi risiko akibat iklim di bidang pertanian.

- ○Konsekuensi sosial ekonomi dari variabilitas iklim terhadap ketahanan pangan.

Kriteria eksklusi:- Studi tidak memiliki bukti empiris atau kasus spesifik mengenai dampak perubahan iklim.

- Literatur atau penelitian ketinggalan zaman yang diterbitkan sebelum tahun 2000 dengan relevansi minimal terhadap tren iklim terkini.

- Artikel yang hanya berfokus pada kemajuan teknologi di bidang pertanian tanpa hubungan langsung dengan perubahan iklim.

- Publikasi non-bahasa Inggris untuk menjaga aksesibilitas bagi audiens akademis yang dituju.

2.5 Penilaian Kualitas

Kerangka kerja penilaian kualitas terstruktur diadopsi untuk memastikan keandalan dan validitas ilmiah dari studi yang disertakan. Untuk artikel jurnal yang ditinjau sejawat, kriteria penilaian utama mencakup kekokohan metodologi, ukuran sampel, signifikansi statistik, dan relevansi dengan topik tinjauan. Untuk literatur abu-abu dan laporan kelembagaan, kredibilitas dinilai berdasarkan otoritas lembaga, frekuensi kutipan, dan konsistensi dengan temuan penelitian yang ditinjau sejawat.

Selain itu, untuk meningkatkan dasar empiris tinjauan, studi berdampak tinggi yang dipublikasikan dalam jurnal bereputasi baik, seperti yang terindeks di Scopus dan Web of Science, diprioritaskan. Hal ini menjawab kekhawatiran pengulas tentang ketepatan waktu kutipan dengan menyertakan studi yang lebih baru dari 5 tahun terakhir. Dimasukkannya studi berkualitas tinggi memastikan bahwa temuan mencerminkan kemajuan terbaru dalam penelitian perubahan iklim dan strategi adaptasi pertanian.

3 Hasil dan Penemuan

3.1 Dampak Iklim terhadap Produktivitas Tanaman Pertanian

Ada kekhawatiran yang berkembang tentang dampak perubahan iklim dan variabilitas pada produksi pertanian. Pertanian merupakan industri penting di seluruh dunia, dan kerentanannya terhadap perubahan iklim bervariasi di berbagai wilayah. Wilayah yang sensitif terhadap iklim tidak terbatas pada negara-negara Afrika tropis seperti Ethiopia; wilayah beriklim sedang dan kering di Asia, Eropa, dan Amerika juga mengalami dampak signifikan karena perubahan kondisi iklim. Studi terkini menunjukkan bahwa peristiwa cuaca ekstrem, seperti kekeringan berkepanjangan, curah hujan yang tidak menentu, dan gelombang panas, telah meningkat, yang memengaruhi hasil pertanian di berbagai wilayah global (IPCC 2023 ; FAO 2022b ).

Perubahan iklim mengubah kondisi agroekologi, yang memengaruhi pertanian dan produksi pangan dalam skala besar (Helen et al. 2021 ). Banyak negara sangat bergantung pada curah hujan untuk produksi pertanian, sehingga membuat mereka sangat rentan terhadap perubahan iklim. Misalnya, Asia Selatan dan Amerika Latin telah melaporkan penurunan yang signifikan dalam hasil panen tanaman pokok karena kekeringan dan banjir yang disebabkan oleh iklim (Lobell et al. 2021 ). Meningkatnya kekeringan, seperti yang dialami di Afrika bagian selatan, Tanduk Afrika, dan sebagian Amerika Utara selama beberapa dekade terakhir, telah berdampak signifikan pada ketersediaan pangan. Kekeringan yang berulang, banjir, serangan hama, penyakit tanaman, dan pergeseran musim tanam berkontribusi terhadap berkurangnya hasil panen pangan (Kushabo et al. 2019 ). Populasi miskin dan yang bergantung pada pertanian di negara-negara berkembang sangat terpengaruh karena ketergantungan mereka pada pertanian tadah hujan dan kapasitas adaptif yang terbatas (Twumasi dan Jiang 2020 ).

Dampak negatif perubahan iklim telah mendorong berbagai upaya untuk meningkatkan ketahanan sistem pertanian. Perubahan lingkungan, seperti meningkatnya variabilitas iklim dan perubahan pola suhu dan curah hujan, mengganggu produksi pertanian. Penelitian menunjukkan bahwa di wilayah kering dan semi-kering, produktivitas pertanian dapat menurun sebesar 10%–25% pada pertengahan abad ini karena berkurangnya ketersediaan air dan degradasi tanah (Bank Dunia 2023 ). Perubahan-perubahan ini memengaruhi ketahanan pangan melalui berkurangnya kelembapan tanah, terganggunya siklus nutrisi, meningkatnya wabah hama, dan meningkatnya penyakit tanaman. Meningkatnya tingkat stres biotik dan abiotik diperkirakan akan semakin mengganggu sistem pertanian di masa mendatang (Lin 2011 ).

Banyak ahli klimatologi memperkirakan pemanasan global yang signifikan dalam beberapa dekade mendatang karena meningkatnya konsentrasi karbon dioksida dan gas rumah kaca lainnya di atmosfer. Perubahan iklim juga akan berdampak ekonomi pada pertanian, memengaruhi perdagangan, penawaran dan permintaan, harga, profitabilitas pertanian, dan keunggulan komparatif regional. Misalnya, penelitian telah menunjukkan bahwa pergeseran pertanian yang disebabkan oleh iklim dapat menyebabkan pengurangan 15% dalam produksi sereal global pada tahun 2050 (Porter et al. 2021 ). Sementara pertanian dapat beradaptasi dengan perubahan kecil dalam rata-rata iklim, perubahan drastis menimbulkan tantangan yang signifikan (Khan et al. 2009 ). Proyeksi menunjukkan bahwa Afrika dapat mengalami pemanasan lebih dari 2°C pada akhir abad ke-21, dengan peningkatan suhu berpotensi mencapai 3°C–6°C (IPCC 2014a ). Sebagian besar penelitian tentang dampak perubahan iklim di Afrika berfokus pada penilaian regional daripada penilaian khusus negara, yang membatasi analisis terperinci tentang dampak lokal (Kogo et al. 2020 ). Demikian pula di Eropa, peristiwa panas ekstrem diproyeksikan akan mengurangi hasil panen gandum dan jagung hingga 20% jika tidak ada langkah adaptasi yang diterapkan (Zampieri et al. 2022 ). Negara-negara berpendapatan rendah, khususnya yang bergantung pada pertanian tadah hujan yang rentan secara geografis, sangat rentan terhadap risiko terkait iklim (IPCC 2014b ).

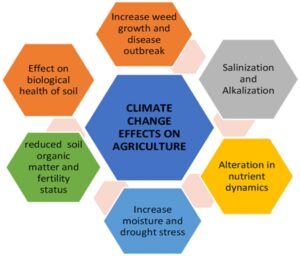

Perubahan iklim memengaruhi pertanian melalui pergeseran zona iklim dan pertanian, degradasi tanah, penurunan kesuburan dan bahan organik, dan penurunan kualitas air (Gambar 1 ). Faktor-faktor ini menghambat pertumbuhan tanaman dan mengurangi hasil panen. Pola curah hujan yang berubah, kekeringan yang sering terjadi, dan banjir berkontribusi terhadap produksi ternak yang terus menurun dan hasil pertanian tadah hujan (Mashizha et al. 2017 ). Di Ethiopia, peningkatan suhu dan curah hujan yang tidak dapat diprediksi memperburuk degradasi lahan, erosi tanah, penggundulan hutan, hilangnya keanekaragaman hayati, dan penggurunan (Aynalem 2020 ). Selain itu, di Amerika Serikat bagian Midwest, peningkatan variabilitas curah hujan telah menyebabkan musim tanam yang tertunda dan peningkatan gagal panen (Hatfield et al. 2021 ). Strategi pengelolaan tanaman, seperti menyesuaikan tanggal tanam dan panen serta mengurangi kekeringan di tengah musim, sangat penting untuk meminimalkan dampak kondisi cuaca buruk pada pertanian (Gebrehiwot dan van der Veen 2013b ).

Variabilitas dalam curah hujan tahunan rata-rata di Ethiopia secara signifikan mempengaruhi produksi tanaman, terkadang mengurangi hasil panen hingga 30%. Pengurangan tersebut mempengaruhi pendapatan rumah tangga, konsumsi, dan PDB riil negara tersebut, karena pertanian merupakan bagian substansial dari indikator ekonomi ini (Chalise dan Naranpanawa 2016 ). Ethiopia sangat rentan terhadap perubahan iklim dan variabilitas, dengan pola curah hujan sangat mempengaruhi kinerja pertanian. Kekurangan atau perubahan curah hujan musiman sering menyebabkan kekurangan pangan dan, dalam kasus yang parah, kelaparan. Ketergantungan pada bantuan pangan sebagian disebabkan oleh bencana terkait iklim seperti kekeringan dan banjir (Raymond dan Robinson 2013 ; Bezabih et al. 2014 ). Negara-negara berkembang lainnya, termasuk Bangladesh dan Filipina, juga menghadapi tantangan ketahanan pangan karena meningkatnya frekuensi topan dan naiknya permukaan air laut (Ahmed et al. 2023 ).

Perubahan iklim telah menyebabkan kekeringan dan kelaparan yang berulang, banjir, penggurunan, hilangnya lahan basah, penurunan keanekaragaman hayati, berkurangnya produktivitas pertanian, kekurangan air, dan meningkatnya kejadian hama dan penyakit (Mekonen dan Berlie 2021 ). Namun, berbagai negara telah menerapkan langkah-langkah konservasi dan kebijakan untuk mengatasi tantangan ini. Strategi tersebut mencakup sistem kawasan lindung, program penghijauan dan reboisasi, inisiatif energi terbarukan, pertanian ekologis, produksi ternak yang fleksibel, wanatani, pemanfaatan produk hutan bukan kayu, dan pendidikan perubahan iklim. Misalnya, Kebijakan Pertanian Bersama (CAP) Uni Eropa mengintegrasikan strategi adaptasi iklim untuk mendukung petani dalam mengadopsi praktik pertanian berkelanjutan (Komisi Eropa 2022 ). Kombinasi strategi mitigasi dan adaptasi, yang diprioritaskan secara spasial dan temporal, sangat penting untuk mengurangi kerentanan terhadap perubahan iklim. Pengembangan kapasitas dan kolaborasi internasional juga penting untuk mengatasi tantangan global ini.

Dampak perubahan iklim terhadap produksi pertanian bergantung pada strategi adaptasi dan penerimaannya. Petani kecil di negara berkembang sangat rentan karena kapasitas adaptasi yang terbatas (Kai dan Atakelty 2019 ).

Masud et al. ( 2017 ) mengidentifikasi dampak langsung perubahan iklim terhadap pertanian, termasuk:

- Penurunan produktivitas tanaman dan ternak

- Keamanan pangan berkurang

- Meningkatnya suhu atmosfer dan hidrologi

- Kelembaban yang lebih tinggi berhubungan dengan tutupan awan

Negara-negara berkembang di wilayah tropis dan subtropis, terutama di wilayah semi-kering, menghadapi risiko yang lebih tinggi akibat peningkatan suhu dan defisit air. Faktor-faktor terkait iklim seperti variasi curah hujan, suhu, pemupukan CO2 , dan peristiwa cuaca ekstrem seperti kekeringan dan banjir secara signifikan memengaruhi produksi pertanian. Negara-negara miskin khususnya rentan terhadap kerawanan pangan akibat seringnya gagal panen, terbatasnya masukan teknologi, infrastruktur yang tidak memadai, kemiskinan yang terus-menerus, dan kapasitas ekonomi yang rendah (Kogo et al. 2020 ).

3.2 Dampak Perubahan Iklim dan Variabilitas pada Produksi Tanaman

3.2.1 Dampak Perubahan Iklim dan Variabilitas pada Produksi Tanaman

Banyak wilayah tropis di seluruh dunia, khususnya Ethiopia, sangat rentan terhadap variabilitas iklim karena ketergantungan mereka pada pertanian tadah hujan dan kapasitas adaptif yang terbatas, yang sering kali terhambat oleh tantangan sosial-ekonomi (Tabel 1 ). Memahami dampak perubahan iklim pada hasil panen sangat penting untuk merencanakan ketahanan pangan di masa depan, karena pergeseran iklim secara substansial memengaruhi produktivitas pertanian. Studi telah menunjukkan bahwa peningkatan suhu lebih terasa di dataran tinggi. Selain itu, perubahan suhu dan pola curah hujan yang tidak menentu telah mengganggu produksi tanaman, yang menyebabkan hilangnya tanaman lokal, pergeseran pola tanam, kelangkaan air dari sumber pengeringan, dan insiden hama dan penyakit yang lebih tinggi (Poudel dan Shaw 2016 ).

| Belajar | Negara/wilayah | Tanaman(s) | Temuan utama |

|---|---|---|---|

| Schlenker dan Lobell ( 2010 ) | Afrika Sub-Sahara | Jagung, Millet, Sorgum | Hasil panen diperkirakan akan menurun sebesar 22% (jagung), 17% (sorgum), dan 17% (millet) pada tahun 2050 berdasarkan tren iklim saat ini |

| Deressa dan Hassan ( 2009 ) | Etiopia | Beragam (misalnya, teff, jagung, barley) | Variabilitas curah hujan dan suhu secara signifikan mempengaruhi hasil panen; penurunan curah hujan sebesar 10% menyebabkan penurunan PDB pertanian sebesar 4,4% |

| Gebrehiwot dan van der Veen ( 2013c ) | Ethiopia Utara | Sorgum, Teff | Kekeringan pada tahun 1984 dan 2002 mengurangi produksi tanaman pangan sebesar 40%–60% |

| Abtew dan kawan-kawan ( 2019 ) | Afrika Timur dan Selatan | Jagung | Penurunan hasil panen diperkirakan mencapai 40% pada tahun 2080 di beberapa wilayah |

| Tesfaye dan kawan-kawan ( 2015 ) | Etiopia, Kenya, Tanzania | Jagung | Diperkirakan kehilangan hasil panen sebesar 10%–25% pada tahun 2050 berdasarkan skenario RCP 4.5 |

| Wondimagegnhu dan Zeleke ( 2017 ) | Etiopia (Wilayah Amhara) | Teff, Jagung, Barley | Variabilitas iklim menyebabkan penurunan hasil panen sebesar 20%–30% di wilayah rawan kekeringan |

| Sultan dan Gaetani ( 2016 ) | Afrika Barat | Millet, Sorgum | Penurunan hasil panen hingga 41% untuk millet dan 38% untuk sorgum pada skenario pemanasan global |

| Conway dan kawan-kawan ( 2015 ) | Etiopia | Gandum, Jagung | Kenaikan suhu sebesar 1,5°C–2,5°C dapat menurunkan hasil panen sebesar 10%–20% |

Perubahan suhu, curah hujan, dan peristiwa cuaca ekstrem diantisipasi untuk menurunkan hasil panen di banyak wilayah berkembang, khususnya di Afrika sub-Sahara (Lemi dan Hailu). Namun, perubahan iklim tidak terbatas pada Afrika tropis; wilayah sensitif iklim lainnya, seperti Asia Selatan dan Amerika Latin, juga mengalami dampak signifikan pada produktivitas pertanian. Di Asia Selatan, meningkatnya suhu dan pergeseran pola musim hujan telah menyebabkan penurunan hasil panen tanaman pokok seperti beras dan gandum (Sultana dan Ali 2020 ). Demikian pula, di Amerika Latin, peningkatan tekanan panas dan kekeringan yang berkepanjangan telah berdampak buruk pada produksi jagung dan kopi (Ramirez-Villegas et al. 2018 ). Temuan-temuan ini menekankan skala global dampak iklim pada pertanian, yang memerlukan strategi adaptasi khusus wilayah.

Ethiopia, yang mengandalkan pertanian tadah hujan sebagai mata pencaharian utama dan penggerak utama pertumbuhan ekonomi, sangat rentan terhadap dampak perubahan iklim dan variabilitasnya. Fluktuasi curah hujan dan suhu berdampak langsung pada kesuburan tanah, durasi musim tanam, dan produktivitas pertanian secara keseluruhan. Perubahan ini mengakibatkan berkurangnya hasil panen, hilangnya pendapatan, tantangan panen, dan meningkatnya serangan hama dan penyakit (McGuigan et al. 2002 ; Haftu Brhane et al. 2022 ). Meningkatnya suhu, menurunnya curah hujan, dan variabilitas presipitasi yang lebih besar memperburuk masalah ini, membahayakan ketahanan pangan di wilayah berpendapatan rendah yang bergantung pada pertanian (Deressa 2010 ).

Bagi petani Ethiopia, yang terutama bergantung pada produksi tanaman pangan, kesulitan sosial-ekonomi diperparah oleh dampak buruk perubahan iklim. Menangani tantangan ini memerlukan wawasan yang mendesak dan didorong oleh penelitian tentang tingkat variabilitas iklim dan dampaknya pada tanaman pangan yang sangat sensitif terhadap iklim (Kebede et al. 2019 ). Studi terkini menunjukkan bahwa hasil panen jagung dan gandum di Ethiopia telah menurun sebesar 10%–15% karena meningkatnya tekanan suhu dan menurunnya pola curah hujan (Teklewold et al. 2022 ). Lebih jauh lagi, pengamatan berbasis satelit menyoroti degradasi lahan yang signifikan di dataran tinggi Ethiopia, yang mengurangi ketersediaan kelembapan tanah untuk produksi tanaman pangan (Gebrehiwot et al. 2022 ). Temuan-temuan ini memperkuat kebutuhan mendesak akan kebijakan adaptasi iklim yang ditargetkan untuk mendukung petani di wilayah yang sangat rentan.

Konsekuensi yang diamati termasuk musim pertanian yang berubah seperti curah hujan yang lebih awal atau tertunda, curah hujan yang berkurang, suhu yang lebih tinggi, dan kondisi pertanian yang memburuk. Tantangan utama termasuk erosi tanah, penurunan kesuburan, dan penurunan hasil panen (Mekonnen 2018 ). Lebih jauh lagi, berkurangnya curah hujan dan meningkatnya suhu menyebabkan berkurangnya kelembaban tanah. Curah hujan yang tidak menentu selama musim hujan yang pendek, varietas tanaman yang tidak optimal, degradasi lahan, praktik pertanian yang tidak memadai, dan penyakit tanaman merupakan kendala utama pada produktivitas pertanian (Ishaya dan Abaje 2008 ; Lemi dan Hailu; Yimer et al. 2021 ). Selain itu, proyeksi menunjukkan bahwa di bawah skenario emisi tinggi, Ethiopia dapat mengalami pengurangan 20%–30% dalam hasil panen keseluruhan pada tahun 2050, yang selanjutnya mengintensifkan tantangan kerawanan pangan (IPCC 2021 ).

Dampak perubahan iklim semakin nyata dan diperkirakan akan semakin intensif. Selama lima dekade terakhir di Ethiopia, suhu telah meningkat sebesar 0,2°C setiap tahunnya, yang berkontribusi terhadap penurunan hasil pertanian. Proyeksi menunjukkan produksi sereal dapat menurun sebesar 12% dalam skenario pemanasan global sedang (Legesse et al. 2012 ). Studi menunjukkan bahwa peningkatan suhu di luar ambang batas kritis untuk tanaman pokok secara signifikan mempengaruhi produktivitasnya. Misalnya, produksi gandum di Ethiopia diproyeksikan akan menurun sebesar 15%–20% untuk setiap peningkatan 1°C di atas kondisi pertumbuhan optimal (Gebremariam dan Berhane 2023 ). Mengingat sifat pertanian yang bergantung pada iklim, pergeseran iklim secara signifikan mempengaruhi hasil panen. Suhu ekstrem di luar kondisi pertumbuhan normal dapat merusak tanaman secara parah, terutama selama tahap pertumbuhan kritis, bahkan ketika faktor-faktor lain menguntungkan. Stres panas selama fase-fase vital seperti pembungaan telah diidentifikasi sebagai pendorong utama berkurangnya hasil panen (Moriondo 2011 ).

Curah hujan dan suhu merupakan faktor kritis yang memengaruhi produksi tanaman pangan, dengan fluktuasi variabel-variabel ini memiliki efek mendalam pada hasil panen dan produktivitas secara keseluruhan. Penelitian menggarisbawahi peran signifikan variabilitas iklim—khususnya perubahan curah hujan dan suhu—sebagai penentu hasil pertanian (Panda et al. 2019 ). Meskipun kondisi tanah, kualitas benih, hama, penyakit, dan praktik pertanian juga memainkan peran penting, hama dan penyakit berkontribusi besar terhadap kerugian produksi pangan dalam kondisi iklim yang berubah. Perkembangan dan penyebarannya sangat dipengaruhi oleh suhu, curah hujan, dan pola musiman (Khan et al. 2009 ). Variabilitas iklim terwujud melalui kejadian ekstrem seperti banjir, kekeringan, hujan yang tidak menentu, dan fenomena lainnya (Escarcha dan Zander 2018 ). Misalnya, meningkatnya frekuensi gelombang panas telah menyebabkan berkembang biaknya infestasi ulat grayak musim gugur di Ethiopia, yang mengakibatkan kerugian hasil panen jagung hingga 30% di daerah yang terkena dampak (Assefa et al. 2022 ).

Meningkatnya variabilitas iklim menimbulkan risiko yang lebih tinggi untuk daerah yang rawan kekeringan, menjadikannya faktor penting dalam tantangan produksi tanaman pangan. Perkiraan menunjukkan bahwa pemanasan global sebesar 2°C—bahkan dalam skenario optimis—dapat mengurangi hasil pertanian hingga hampir 25% (IPCC 2014a ). Perubahan iklim juga memengaruhi ketersediaan air, fotosintesis tanaman pangan, dan pertumbuhan, baik secara langsung dengan mengubah proses fisiologis maupun secara tidak langsung dengan memengaruhi faktor-faktor seperti kelembapan relatif, suhu tanah, kecepatan angin, dan permintaan penguapan atmosfer. Perubahan-perubahan ini memerlukan penyesuaian dalam praktik pertanian, termasuk pemilihan varietas tanaman pangan, tanggal tanam, kepadatan tanaman, dan teknik pemupukan (Abadi 2018 ; Lemi dan Hailu ). Selain itu, mengintegrasikan praktik pertanian cerdas iklim, seperti wanatani dan pertanian konservasi, telah terbukti meningkatkan ketahanan terhadap variabilitas iklim. Uji coba terkini menunjukkan bahwa teknik pertanian konservasi meningkatkan retensi kelembaban tanah dan meningkatkan hasil jagung hingga 25% di wilayah semi-kering Ethiopia (Deressa dan Kassie 2024 ).

3.2.2 Persepsi Masyarakat terhadap Perubahan Iklim

Kemampuan petani untuk memahami dan menanggapi perubahan iklim memainkan peran penting dalam adaptasi perubahan iklim yang efektif. Persepsi petani tentang perubahan iklim berfungsi sebagai prasyarat utama dan penting untuk adaptasi (Masud et al. 2017 ). Untuk mengevaluasi keakuratan persepsi petani mengenai perubahan jangka panjang dalam suhu dan curah hujan, tren iklim yang tercatat di stasiun meteorologi terdekat sering digunakan (Kai dan Atakelty 2019 ). Pilihan strategi penanggulangan dan adaptasi tertentu dipengaruhi oleh berbagai faktor sosio-demografis, ekonomi, kelembagaan, infrastruktur, dan biofisik, seperti yang dirinci dalam Tabel 2. Bagian ini memberikan analisis tentang faktor penentu strategi penanggulangan.

| Sumber | Negara/wilayah | Faktor penentu utama | Temuan utama |

|---|---|---|---|

| Deressa dkk. ( 2009 ) | Etiopia | Usia, pendidikan, luas lahan pertanian, akses terhadap penyuluhan, ketersediaan kredit | Petani yang lebih tua dan berpendidikan cenderung mengadopsi konservasi tanah dan penanaman pohon. Akses terhadap layanan secara signifikan meningkatkan kapasitas adaptasi |

| Bryan dan kawan-kawan ( 2013 ) | Kenya, Etiopia | Gender, penguasaan tanah, informasi iklim, akses pasar | Hak atas tanah yang terjamin dan akses terhadap informasi iklim meningkatkan kemungkinan adopsi teknologi. Rumah tangga yang dikepalai oleh perempuan menghadapi lebih banyak kendala |

| Asfaw dan kawan-kawan ( 2016 ) | Afrika Sub-Sahara | Pendapatan rumah tangga, kepemilikan aset, guncangan, layanan penyuluhan | Rumah tangga yang lebih kaya lebih adaptif; guncangan meningkatkan upaya adaptasi. Layanan penyuluhan berdampak positif terhadap adopsi |

| Di bawah et al. ( 2012 ) | Beberapa Negara | Dukungan kelembagaan, infrastruktur, pendidikan | Dukungan kelembagaan dan infrastruktur pedesaan secara kritis membentuk jalur adaptasi |

| Mertz dan kawan-kawan ( 2009 ) | Wilayah Sahel | Pengetahuan lokal, mobilitas, keragaman tanaman | Pengetahuan masyarakat adat dan strategi yang beragam mendukung ketahanan di wilayah semi-kering |

| Tessema dan kawan-kawan ( 2013 ) | Etiopia | Peternakan, agroekologi, pengalaman bertani | Rumah tangga yang memiliki lebih banyak pengalaman beternak dan bertani mengadopsi lebih banyak tindakan adaptif. Agroekologi juga memengaruhi pilihan strategi. |

| Thomas dan kawan-kawan ( 2007 ) | Afrika Selatan | Jaringan sosial, ketersediaan tenaga kerja, pengiriman uang | Rumah tangga dengan modal sosial dan pendapatan remitansi yang kuat menunjukkan respons penanggulangan yang lebih baik |

| Nhemachena dan Hassan ( 2007 ) | Afrika Selatan | Luas lahan pertanian, akses informasi, irigasi, kredit | Lahan pertanian yang lebih luas dan akses terhadap layanan penyuluhan mendorong penerapan berbagai strategi adaptasi |

| Fosu-Mensah dkk. ( 2012 ) | Indonesia | Usia, pendidikan, variabilitas curah hujan | Petani yang berusia lebih tua dan mereka yang berpendidikan menggunakan praktik adaptasi yang lebih beragam untuk mengatasi guncangan curah hujan. |

Studi menunjukkan bahwa persepsi petani terhadap perubahan iklim sering kali berkorelasi dengan data iklim yang tercatat, tetapi ketidakkonsistenan tetap ada karena pengaruh psikologis, ekonomi, dan sosial (Maddison 2007 ; Niles et al. 2016 ). Memahami perbedaan ini sangat penting untuk merancang strategi adaptasi yang efektif.

Beberapa faktor membentuk kemungkinan petani memahami perubahan iklim. Misalnya, kesuburan tanah yang rendah dan akses terbatas ke air irigasi mengurangi kemungkinan memahami perubahan iklim. Di sisi lain, kesadaran, pengalaman praktis, dan akses ke layanan penyuluhan meningkatkan kemungkinan ini (Huang et al. 2018 ). Selain itu, petani kecil dengan tingkat pendidikan yang lebih tinggi dan sumber pendapatan yang beragam cenderung memiliki kesadaran iklim yang lebih besar dan lebih mungkin mengadopsi tindakan adaptif (Deressa et al. 2009 ; Belay et al. 2017 ).

Berbagai penelitian menunjukkan bahwa persepsi perubahan iklim dipengaruhi oleh faktor-faktor di luar kondisi dan perubahan iklim yang sebenarnya. Sebagian besar penduduk, baik di negara berkembang (Gbetibouo 2009 ) maupun negara maju, telah merasakan adanya perubahan iklim. Jumlah strategi adaptasi yang diadopsi oleh petani terkait positif dengan faktor-faktor seperti pendidikan, kepala rumah tangga laki-laki, luas lahan, jumlah anggota rumah tangga, dan akses ke layanan penyuluhan, ketersediaan kredit, dan kekayaan. Penelitian terkini menyoroti bahwa gender memainkan peran penting dalam persepsi iklim, dengan rumah tangga yang dikepalai perempuan sering kali menghadapi hambatan yang lebih besar dalam mengakses informasi dan sumber daya adaptasi (Bryan et al. 2013 ).

Petani yang menerapkan lebih banyak praktik adaptasi cenderung mengalami ketahanan pangan yang lebih baik, dengan peningkatan berkisar antara 8% hingga 13%, dan tingkat kemiskinan yang lebih rendah, berkurang hingga 3%–6% (Hassan dan Nhemachena 2008 ). Di tingkat pertanian, praktik adaptasi perubahan iklim tidak hanya mengurangi paparan risiko cuaca tetapi juga berkontribusi secara signifikan terhadap hasil pembangunan yang lebih luas. Perubahan iklim semakin diakui sebagai tantangan global dengan dampak yang berpotensi luas.

3.2.3 Strategi Adaptasi Perubahan Iklim

Adaptasi melibatkan penyesuaian sistem alami atau manusia terhadap rangsangan iklim aktual atau yang diantisipasi atau efek buruknya, sering kali sebagai respons terhadap pemanasan global, yang juga disebut “perubahan iklim” atau “perubahan iklim antropogenik” (Masud et al. 2017 ). Secara luas diakui sebagai elemen penting dari respons kebijakan yang ditujukan untuk meningkatkan ketahanan dan mengurangi kerentanan terhadap perubahan iklim, dengan demikian mendukung pembangunan berkelanjutan (Kai dan Atakelty 2019 ; Kogo et al. 2020 ). Dalam sistem manusia, adaptasi berfokus pada mitigasi bahaya, menghindari risiko, atau memanfaatkan peluang yang bermanfaat. Misalnya, praktik pertanian cerdas iklim seperti konservasi pengolahan tanah, diversifikasi tanaman, dan sistem irigasi yang lebih baik telah terbukti efektif dalam meningkatkan ketahanan dan memastikan keamanan pangan (Lipper et al. 2014 ).

Kebijakan adaptasi perubahan iklim yang efektif harus mempertimbangkan konteks lingkungan, sosial, ekonomi, budaya, dan politik yang beragam. Karena adaptasi perubahan iklim pada dasarnya bersifat lokal, maka harus memprioritaskan strategi nasional sambil memastikan tindakan lokal yang berkomitmen (Blaikie et al. 1994 ; Ribot 1995 ; Bewket 2011 ). Berbagai penelitian menekankan perlunya pendekatan adaptasi berbasis masyarakat (CBA), yang memanfaatkan pengetahuan lokal dan pengambilan keputusan partisipatif untuk meningkatkan kapasitas adaptif (Reid et al. 2009 ; Tschakert dan Dietrich 2010 ).

Strategi adaptasi harus bervariasi dan disesuaikan dengan lokasi tertentu, dengan mengambil dari praktik tradisional sambil menggabungkan kemajuan ilmiah modern (Asfaw dan Admassie 2004 ). Adaptasi terhadap perubahan iklim memerlukan integrasi pengetahuan ilmiah dengan keahlian dan praktik adat. Lebih jauh, hal ini harus menjadi upaya yang berkelanjutan. Sebuah studi oleh Di Falco et al. ( 2011 ) menemukan bahwa petani Ethiopia yang menggabungkan teknik pertanian tradisional dengan strategi adaptasi modern mengalami produktivitas dan ketahanan yang lebih tinggi terhadap guncangan iklim.

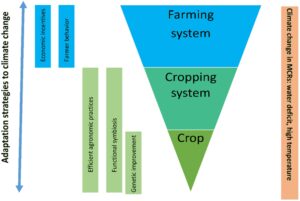

Dalam beberapa sistem alami, intervensi manusia dapat memfasilitasi penyesuaian terhadap dampak iklim yang diharapkan. Penyesuaian ini mencakup berbagai sektor, termasuk infrastruktur, pertanian, dan pendidikan (Gambar 2 ). Kebutuhan untuk adaptasi bervariasi secara geografis, tergantung pada sensitivitas dan kerentanan lingkungan. Adaptasi sangat penting di negara-negara berkembang, karena mereka secara tidak proporsional dipengaruhi oleh dampak pemanasan global. Proyeksi terkini menunjukkan bahwa tanpa langkah-langkah adaptasi, hasil panen di Afrika sub-Sahara dapat menurun hingga 30% pada tahun 2050, yang memperburuk kerawanan pangan dan ketidakstabilan ekonomi (Schlenker dan Lobell 2010 ).

Studi mengungkapkan bahwa tanpa adaptasi, perubahan iklim umumnya memiliki efek berbahaya pada sektor pertanian, tetapi kerentanan ini dapat dikurangi secara signifikan melalui adaptasi. Mendidik petani tentang adaptasi perubahan iklim dan menghubungkan persepsi mereka tentang ancaman iklim dengan faktor sosio-demografis merupakan langkah penting dalam meminimalkan kerusakan dan mengelola dampak negatif (Masud et al. 2017 ). Kapasitas adaptif mengacu pada kemampuan sistem untuk menyesuaikan diri dengan variabilitas iklim dan ekstrem untuk mengurangi potensi bahaya, memanfaatkan peluang yang bermanfaat, atau mengatasi konsekuensi (IPCC 2001 ). Kapasitas ini mencerminkan kemampuan sistem atau masyarakat untuk mengadaptasi karakteristik atau perilakunya untuk mengatasi perubahan eksternal secara lebih efektif.

Adaptasi dan mitigasi merupakan strategi yang saling melengkapi untuk mengurangi dampak buruk perubahan iklim. Mitigasi melibatkan penanganan akar penyebab perubahan iklim dengan mengurangi emisi gas rumah kaca (GRK) atau meningkatkan serapan karbon (IPCC 2001 ). Misalnya, agroforestri telah diidentifikasi sebagai pendekatan yang memberikan manfaat ganda, mengurangi emisi sekaligus menyediakan peluang mata pencaharian bagi masyarakat pedesaan (Mbow et al. 2014 ).

Distribusi kapasitas adaptasi manusia bervariasi di berbagai wilayah dan populasi, dengan negara-negara berkembang umumnya memiliki kapasitas yang lebih rendah. Kapasitas adaptasi terkait erat dengan pembangunan sosial dan ekonomi. Seiring meningkatnya skala dan laju perubahan iklim, demikian pula tantangan adaptasi. Bahkan dengan upaya mitigasi yang kuat, seperti mengurangi emisi GRK atau meningkatkan penghapusan karbon atmosfer, dampak perubahan iklim lebih lanjut tidak dapat dihindari, sehingga adaptasi menjadi sangat penting. Laporan global terkini menekankan bahwa penguatan kerangka kelembagaan, peningkatan akses ke pendanaan iklim, dan peningkatan sistem peringatan dini sangat penting untuk meningkatkan upaya adaptasi (UNFCCC 2022 ).

Masyarakat petani sangat rentan terhadap perubahan iklim karena pendapatan mereka yang rendah, kapasitas adaptasi yang terbatas, dan ketergantungan pada pertanian untuk mata pencaharian mereka (Kogo et al. 2020 ). Menurut Deressa et al. ( 2009 ), pilihan adaptasi dan persepsi petani terhadap perubahan iklim bervariasi berdasarkan faktor-faktor seperti usia, kekayaan, kesadaran akan perubahan iklim, modal sosial, dan kondisi agro-ekologi. Memberikan informasi dan layanan penyuluhan yang tepat kepada petani dapat memengaruhi pendapat, strategi, dan proses pengambilan keputusan mereka.

3.3 Mekanisme Penanganan Perubahan Iklim

Petani di wilayah tersebut menggunakan berbagai strategi untuk mengatasi tantangan langsung (menangani) dan jangka panjang (adaptasi) yang ditimbulkan oleh perubahan iklim dan variabilitas. Mekanisme penanggulangan mengacu pada tindakan korektif yang diambil oleh individu ketika mata pencaharian dan kelangsungan hidup mereka terancam. Petani kecil Ethiopia, seperti rekan-rekan mereka di seluruh dunia, menerapkan beragam metode untuk mengurangi dampak negatif dari perubahan iklim. Strategi penanggulangan yang umum termasuk menjual ternak, mengandalkan bantuan pangan, terlibat dalam program makanan untuk pekerjaan, migrasi, mencari pekerjaan non-pertanian, membatasi kegiatan sosial untuk menghemat sumber daya, memperoleh kredit, menjual harta benda rumah tangga, dan mengurangi konsumsi. Langkah-langkah adaptasi sering kali mencakup diversifikasi tanaman, praktik konservasi tanah, penanaman pohon, mengubah jadwal penanaman tanaman, dan memanfaatkan sistem irigasi (Amdu 2010 ; Deressa 2010 ; Gebrehiwot dan van der Veen 2013a ; Tessema et al. 2013 ; Jones et al. 2022 ).

Pemilihan metode penanggulangan dan adaptasi oleh petani dipengaruhi oleh berbagai faktor sosial-ekonomi dan lingkungan (Deressa et al. 2009 ; Ashraf et al. 2014 ). Sebuah studi yang dilakukan oleh Smith et al. ( 2023 ) pada petani Afrika menemukan bahwa adopsi tanaman yang tahan iklim secara signifikan meningkatkan hasil panen bahkan selama periode kekeringan parah. Penelitian yang dilakukan di seluruh Afrika, termasuk Ethiopia, menyoroti beberapa penentu utama adaptasi perubahan iklim. Faktor-faktor ini meliputi usia dan jenis kelamin kepala rumah tangga, pengalaman bertani, latar belakang pendidikan, ukuran rumah tangga, tenaga kerja yang tersedia, kepemilikan aset, kesuburan tanah, kemiringan lahan, dukungan kelembagaan, akses ke kredit, layanan penyuluhan, kondisi agro-ekologi, dan kedekatan dengan pasar input dan output (Nhemachena dan Hassan 2007 ; Deressa et al. 2009 ; Hisali et al. 2011 ; Bryan et al. 2013 ; Berman et al. 2015 ; Opiyo et al. 2016 ).

Konsep strategi penanggulangan terkait erat dengan gagasan tentang bertahan hidup dan respons terhadap ancaman. Konsep ini merupakan elemen penting dari manajemen darurat. Kapasitas penanggulangan mengacu pada kemampuan untuk menanggapi dan pulih dari peristiwa yang menegangkan seperti bencana atau banjir. Strategi ini dipengaruhi oleh wilayah, komunitas, kelompok sosial, dinamika rumah tangga, jenis kelamin, usia, musim, dan konteks historis. Tidak seperti manajemen, penanggulangan sering kali menunjukkan kontrol yang lebih rendah atas suatu situasi dan dibentuk oleh pengalaman individu sebelumnya.

3.4 Adaptasi Pertanian terhadap Perubahan Iklim

Pertanian menawarkan berbagai pendekatan untuk beradaptasi dengan perubahan iklim. Beberapa faktor memengaruhi pilihan dan implementasi strategi adaptasi ini (Deressa et al. 2009 ). Metode adaptasi yang efektif memungkinkan petani untuk mengatasi hambatan dalam beradaptasi dengan perubahan iklim dan secara substansial menurunkan kerentanan mereka. Faktor-faktor seperti peningkatan akses ke pasar, layanan penyuluhan, fasilitas kredit, teknologi, sumber daya pertanian (tenaga kerja, lahan, dan modal), dan informasi tentang adaptasi perubahan iklim—baik teknologi maupun kelembagaan—memainkan peran penting dalam upaya adaptasi di Afrika (Siddig et al. 2019 ). Kemajuan terbaru dalam prakiraan cuaca berbasis satelit telah memberi petani di Afrika Timur data yang lebih tepat waktu dan akurat, meningkatkan pengambilan keputusan untuk penanaman tanaman dan jadwal irigasi (Peterson et al. 2022 ). Strategi adaptasi tingkat pertanian yang umum bertujuan untuk mengurangi dampak perubahan iklim dan meningkatkan keberlanjutan sistem pertanian dalam masyarakat (Kogo et al. 2020 ).

Strategi ini meliputi:

- Menanam beragam varietas tanaman di area yang sama, menyesuaikan tanggal penanaman untuk mengelola risiko dan mencegah kekurangan pangan selama gagal panen, menanam varietas tanaman yang tumbuh cepat atau tahan kekeringan, dan menabur benih dalam jumlah lebih sedikit selama musim kemarau.

- Menerapkan praktik pertanian konservasi seperti membangun bank air, pemanenan air hujan di lahan pertanian untuk irigasi, melestarikan tanah dan air melalui metode fisik dan biologis, memodifikasi kondisi tanah secara artifisial, mengadopsi praktik pengolahan tanah yang optimal, dan terlibat dalam wanatani.

- Menggunakan strategi mata pencaharian yang beragam seperti sistem agro-silvopastoral dan kegiatan pekerjaan di luar pertanian.

- Mengadopsi strategi tingkat mikro, termasuk diversifikasi tanaman dan menyesuaikan waktu operasional.

- Pendekatan yang digerakkan oleh pasar seperti diversifikasi sumber pendapatan dan pemanfaatan skema kredit.

- Respons kelembagaan, terutama inisiatif yang dipimpin pemerintah seperti subsidi, pajak, dan perbaikan pasar pertanian, diperlukan (Mendelsohn 2001 ).

- Kemajuan teknologi, termasuk pengembangan dan promosi varietas tanaman baru dan kemajuan dalam teknik pengelolaan air, antara lain (Smith dan Lenhart 1996 ; Deressa et al. 2009 ).

Namun, beberapa strategi adaptasi ini sangat terlokalisasi dan tidak dapat diterapkan secara universal di berbagai wilayah atau konteks pertanian. Sebuah studi di India menyoroti kesulitan mentransfer praktik adaptasi yang berhasil dari satu wilayah ke wilayah lain karena perbedaan jenis tanah dan kondisi iklim (Reddy et al. 2021 ). Masud et al. ( 2017 ) menyoroti bahwa perpindahan, gangguan sosial, penyakit, dan kematian merupakan tantangan signifikan yang timbul dari ketidakmampuan petani untuk beradaptasi dengan perubahan iklim. Strategi adaptasi sangat penting untuk mencapai pertanian berkelanjutan dan menanggapi perubahan iklim secara efektif. Untuk mengatasi kerentanan iklim, petani harus mengadopsi langkah-langkah adaptasi yang tepat sementara pemerintah terus menerapkan program dan kebijakan pertanian yang kuat. Adaptasi yang berhasil dalam pertanian memerlukan integrasi kebijakan yang efektif dengan strategi adaptasi dan menyelaraskannya dengan proses pengambilan keputusan petani.

Masud et al. ( 2017 ) juga mengeksplorasi strategi adaptasi yang dipilih oleh petani yang sadar akan perubahan iklim di Malaysia. Studi ini menggunakan indeks rata-rata tertimbang (WAI) untuk menentukan peringkat praktik adaptasi. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa “sistem irigasi yang lebih baik” dan “mengubah tanggal tanam” adalah strategi yang paling umum diadopsi, dengan skor WAI masing-masing sebesar 2,032 dan 2,017. Praktik yang cukup penting meliputi “bertani di dekat badan air,” “menggunakan pupuk organik,” dan “mengubah lokasi pertanian.” Sementara itu, rotasi tanaman dan penanaman campuran dianggap sebagai tindakan adaptasi yang kurang signifikan.

3.5 Strategi Adaptasi Lokal dan Mekanisme Penanganan Perubahan Iklim

Di Ethiopia, masyarakat memiliki pengetahuan, keterampilan, dan teknologi adat yang berharga yang memainkan peran penting dalam mengatasi tantangan lingkungan yang berbahaya, termasuk variabilitas dan perubahan iklim (Yimer et al. 2018 ). Memang, mereka menerapkan berbagai strategi jangka pendek dan jangka panjang untuk mitigasi dan adaptasi perubahan iklim guna mengelola dan mengatasi dampak variabilitas dan perubahan iklim. Akibatnya, mempromosikan pengetahuan adat dan strategi penanggulangan lokal harus menjadi dasar untuk merencanakan upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim (Chidumayo et al. 2011 ; Zegeye 2013 ).

Strategi-strategi ini secara garis besar dapat dikategorikan ke dalam empat area: pengelolaan lahan (termasuk konservasi tanah dan air, penanaman pohon, irigasi, serta penggunaan pupuk dan kotoran ternak); pengelolaan tanaman (seperti menyesuaikan jadwal penanaman tanaman, diversifikasi tanaman, menggunakan varietas yang tahan kekeringan dan cepat matang, serta benih unggul); diversifikasi dan penyesuaian mata pencaharian (seperti terlibat dalam kegiatan pendapatan di luar pertanian, migrasi musiman, mengubah pola konsumsi, mengakses kredit, berpartisipasi dalam program jaring pengaman produktif pemerintah, menyewakan lahan, dan menerima kiriman uang); dan pengelolaan ternak (termasuk mengurangi jumlah ternak, memanfaatkan hewan hasil persilangan, dan diversifikasi).

Banyak dari strategi ini telah dipraktikkan di berbagai wilayah negara ini dalam jangka waktu yang lama, sebagai respons terhadap variabilitas iklim historis. Hal ini menimbulkan pertanyaan apakah strategi ini secara khusus didorong oleh perubahan iklim. Meskipun ambiguitas ini, ada bukti yang jelas bahwa pendekatan ini secara efektif mengurangi dampak buruk dari perubahan iklim dan variabilitas. Di antara rumah tangga yang disurvei, tindakan adaptasi yang paling umum adalah menyesuaikan tanggal tanam tanaman, diikuti oleh upaya konservasi tanah dan air. Demikian pula, menjual ternak dan mengubah pola konsumsi merupakan strategi penanggulangan utama.

Meskipun demikian, beberapa faktor atau hambatan membatasi kapasitas masyarakat untuk beradaptasi dengan dampak variabilitas dan perubahan iklim. Kendala-kendala ini meliputi tantangan biofisik, manusia, finansial, teknis, teknologi, kelembagaan, infrastruktur, informasi, dan politik. Oleh karena itu, masyarakat memerlukan dukungan untuk membangun ketahanan mereka terhadap tekanan terkait iklim saat ini dan masa depan dengan memanfaatkan pengetahuan adat, strategi penanggulangan dan adaptasi lokal, dan mengadopsi teknologi yang tepat yang selaras dengan rencana pemerintah dan prioritas penelitian (Asfaw dan Admassie 2004 ). Rekomendasi meliputi pengurangan paparan dan sensitivitas, peningkatan kapasitas adaptif, dan penguatan proses adaptasi dengan membangun praktik yang ada (Alemayehu dan Bewket 2016 ).

3.6 Kendala yang Dihadapi Masyarakat Lokal dalam Beradaptasi dengan Perubahan Iklim

Kondisi atau faktor yang menghambat adaptasi perubahan iklim yang efektif dan bertindak sebagai hambatan yang signifikan disebut sebagai hambatan (Masud et al. 2017 ; Siddig et al. 2019 ). Hambatan utama untuk strategi adaptasi perubahan iklim meliputi cuaca yang tidak dapat diprediksi, sumber daya air yang terbatas, informasi yang tidak memadai tentang kondisi cuaca dan personel lapangan, dan akses yang tidak memadai terhadap kredit dan subsidi pertanian. Kemampuan petani untuk beradaptasi dengan perubahan iklim terhambat oleh berbagai faktor, termasuk hambatan sosial, teknologi, ekonomi, kelembagaan, informasi, dan alam. Meningkatkan kapasitas adaptif petani sangat penting, karena hambatan ini membatasi proses adaptasi. Meskipun demikian, pemahaman yang lebih mendalam tentang hambatan ini sangat penting untuk adaptasi perubahan iklim yang berhasil. Wawasan ini akan membantu memperkuat dan mempromosikan praktik pertanian berkelanjutan yang dapat mengurangi dampak negatif dari perubahan iklim.

4 Kesimpulan dan Rekomendasi

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan tinjauan kami, kami dapat menyimpulkan bahwa strategi adaptasi sangat penting dalam menanggulangi dampak buruk perubahan iklim. Adaptasi sangat penting bagi negara maju dan berkembang, khususnya di wilayah yang sensitif terhadap iklim di luar Afrika tropis, karena perubahan iklim menimbulkan ancaman universal bagi pertanian di seluruh dunia. Untuk meningkatkan kapasitas adaptasi, perlunya penelitian kolaboratif dan partisipatif, serta sistem diskusi yang lebih baik tentang perubahan iklim dan pilihan mata pencaharian yang fleksibel, dapat menjadi mekanisme yang potensial. Adaptasi jauh lebih penting daripada mitigasi bagi negara berkembang karena menawarkan solusi jangka pendek yang lebih mudah diterapkan. Diasumsikan bahwa fokus pada adaptasi harus diprioritaskan karena aktivitas manusia telah memengaruhi iklim secara signifikan, dan meskipun strategi mitigasi sangat penting, dampaknya akan membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk terwujud. Dengan demikian, adaptasi dapat segera diterapkan di tingkat lokal atau nasional, yang menawarkan respons yang lebih langsung terhadap dampak iklim. Untuk membantu petani mengatasi perubahan iklim, ada kebutuhan untuk memperkuat pendekatan berbasis masyarakat yang mengakui strategi adaptasi yang diinformasikan oleh pengetahuan lokal adat dan penelitian ilmiah.

4.2 Rekomendasi

Berdasarkan temuan studi ini, rekomendasi berikut dibuat untuk mengurangi dampak perubahan iklim dan variabilitas pada tanaman pangan utama di wilayah tersebut:

- Bangun stasiun meteorologi lokal untuk memantau dan menerbitkan data iklim, membuat prakiraan iklim, dan mengembangkan strategi adaptasi proaktif. Banyak set data stasiun saat ini tidak lengkap atau kurang konsisten, yang menghambat analisis akurat tren iklim. Data iklim yang komprehensif sangat penting untuk pemahaman, analisis, dan prediksi perubahan iklim dan variabilitas yang lebih baik, yang mengarah pada strategi adaptasi yang lebih baik (Smith et al. 2022 ).

- Meningkatkan kesadaran petani tentang varietas tanaman baru untuk memenuhi permintaan benih dan memfasilitasi adopsinya. Contoh penting adalah promosi jagung tahan kekeringan di Afrika Selatan, di mana tingkat adopsi telah meningkat sebesar 30% dalam 5 tahun terakhir (Jones et al. 2023 ).

- Mempromosikan penggunaan varietas tanaman yang lebih unggul dan benih yang berumur lebih awal yang tahan terhadap dampak perubahan iklim. Di Distrik Minjar Shenkora, penduduk pedesaan mengalami penurunan hasil panen, terutama untuk kacang arab dan lentil, akibat curah hujan yang tidak menentu, fluktuasi suhu, wabah hama dan penyakit, gulma, dan serangga. Tren ini diperkirakan akan terus berlanjut kecuali jika tindakan yang tepat diambil. Oleh karena itu, sangat penting untuk memilih varietas tanaman yang tahan penyakit dan berumur lebih awal, serta untuk meningkatkan metode budidaya dan teknologi pertanian (Mekonnen dan Wubet 2021 ).

- Pemerintah harus mendukung dan mendorong masyarakat untuk mengadopsi teknologi pertanian baru. Ini termasuk menggunakan benih unggul, menanam tanaman tahan kekeringan, memperluas pasar, membangun program asuransi tanaman, dan berinvestasi dalam pendidikan (misalnya, pusat pelatihan petani dan pendidikan formal) (Zewdu 2022 ).

- Untuk mengurangi dampak perubahan iklim dan variabilitasnya, memberdayakan masyarakat melalui pendidikan dan informasi. Memberikan pelatihan bagi petani untuk mengoptimalkan penggunaan input, mengadopsi praktik pertanian berkelanjutan yang ramah lingkungan, dan menerapkan strategi adaptasi dan mitigasi terpadu (Teshome et al. 2024 ). Mengatasi kendala dan mendorong penerapan teknik adaptasi adat yang sesuai.

- Penelitian di masa mendatang harus mempertimbangkan variasi musiman variabel iklim saat menyelidiki dampak perubahan iklim dan variabilitas pada produksi tanaman pangan utama. Memahami variabilitas pola iklim di berbagai musim akan memberikan pandangan yang lebih bernuansa tentang tantangan yang dihadapi petani dan membantu dalam mengembangkan strategi adaptasi yang tepat sasaran (Birhanu dan Beyene 2023 ).